2025-07-04

文丨喻蕾涵(国家儿童医学中心上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心爱佑人文医疗项目社工)

我开展服务的地点是上海儿童医学中心骨科病房,这里住着一群与肢体功能挑战相伴的小患者。他们的身体骨骼或运动系统正经历着 “成长的小考验”——这些状况可能源于意外导致的创伤性损伤、先天发育进程中的结构异常、或是其他系统性疾病引发的功能障碍。而我作为医务社工,每天的工作就是在这个修正身体偏差的医学场域里,用专业与温暖为他们驱散治疗过程中的阴霾。

骨科住院治疗的患儿通常以手术为主要治疗方式,且轮转率较高。在这样短而快的治疗时间中,患儿通常面对着“没有充分时间了解和接受手术便进入手术室”的焦虑、恐惧与害怕,因此化解患儿的手术焦虑便成为了我日常的主要工作。而在众多个案中,萱萱(化名)的故事让我深刻体会到,艺术疗愈与情绪疏导相结合,能为患儿手术焦虑的化解打开一扇温暖之窗。

喻蕾涵在爱佑童乐园组织孩子们开展主题活动

病房初遇,窥见敏感内心

初次见到萱萱,是在骨科病房的例行查房中。这个 12 岁的女孩安静地躺在床上,一双扑闪扑闪的大眼睛充满好奇地打量着周围。她是来自福利院的孤儿,1岁时被诊断出先天性脑部损伤,随后的康复治疗效果欠佳,4岁起出现步态异常,8岁后双膝屈曲畸形加重,直至不能独立行走。在爱佑慈善基金会的帮助下,她跟随养护妈妈辗转来到上海儿童医学中心,接受腿部矫正手术的后期治疗。

在病房探访中,我与萱萱初次接触,萱萱很积极地接纳了我并跟我聊天,但也会十分留意和在意我稍微的停顿、与其他人的说话内容、以及即将走出病房的信号等等。我发现,热情开朗的外表下,萱萱其实有着一颗敏感的内心,而这需要社工给予萱萱更多的关注,并用温和有趣的方式“妥当”了解萱萱更多的内心世界。

艺术疗愈,解码黑色隐喻

根据 Cathy Malchiodi 的表达性艺术治疗理论,当语言无法充分表达内心感受时,艺术创作能成为潜意识的出口。萱萱或许有些敏感而不愿述说的感受,但艺术媒介为她提供了安全的情绪释放通道。为深入了解萱萱的内心世界,社工采用“姜饼人技术”对萱萱进行心理评估。当萱萱把纸上的姜饼人涂成五颜六色、身后是草地、面前是大海、周围环绕彩虹的样子时,我感受到她内心对美好的向往。但令人注意的是,她在姜饼人的膝盖处涂上了黑色。那么,这处与其他颜色风格迥异的“黑色”,究竟代表什么?

在后续交流中,我通过迂回策略引导她表达。谈及过去的治疗经历,萱萱犹豫后透露:“我之前在老家做的手术失败过,因为术后还是不能走。” 了解到这一情况后,社工一面同理她的失落,一面帮助她“正常化”治疗的起伏,强调双腿“总体在好转”的趋势。她听后高兴地说:“对!现在手术成功了,我每天都在做康复!”

然而,膝盖的“黑色”仍有深意。当聊到当下住院经历,她提及“拆石膏”时情绪低落,小声坦言:“昨天拆石膏时我很怕,觉得自己不勇敢。”原来,长期接受的“勇敢”教育让她压抑了负面感受。我通过《情绪小怪兽》绘本,带她认识到每种情绪都正常,害怕并不等于不勇敢。“我其实可以害怕,对不对?”阅读完绘本的萱萱,眼中闪过释然的光芒。

萱萱画的“姜饼人”

情绪解构,重建勇敢定义

针对萱萱手术之后久未消散的焦虑,我制定了分阶段干预计划:

认知重构阶段:萱萱此前提到,她有着成为艺术家的梦想。于是,我用“手术是给萱萱画出一双漂亮的腿”的比喻,将治疗过程转化为艺术创作。通过绘制 “手术旅程图”,让萱萱在彩纸上画出术中与术后的场景。术前阶段,萱萱用灰色水彩绘制“乌云中的手术室”——对此,我引导她在乌云边缘添加金色线条,象征“医生的手术刀像星星一样亮,为萱萱的双腿治愈带来新的希望”。术后阶段,萱萱则用五颜六色的水彩笔描绘“缠着绷带的双腿”——对此,我又引导萱萱发现自己内心对于这次手术完成的喜悦、双腿拆下石膏后康复的期待,将医疗创伤符号转化为“勇敢勋章”。就这样,通过艺术符号视觉化呈现的方式,社工带领萱萱将抽象的医疗流程具象为可感知的艺术表达,一起重写手术治疗的故事,并着重赋予治疗过程积极的意义,帮助她从“被动患者”转变为“故事的主动创作者”。

情绪疏导阶段:此后,我运用“情绪调色盘”技术,让她用不同颜色表达对手术的感受——最终,萱萱选择用黑色代表害怕,粉色代表期待,绿色代表安心。当她把各种颜色混合成偏橄榄绿的颜色时,惊讶地发现“害怕也能变成特别的颜色”。我顺势引导:“就像画画时不同颜色能调和,害怕的情绪也能和勇敢的心情共存。”

社会支持强化阶段:考虑到萱萱的社会关系与支持力量,我特别加强与养护妈妈的沟通,指导其多用“正向肯定法”回应萱萱的情绪,比如“害怕是正常的,你愿意说出来,已经很勇敢了。”同时,我通过与养护妈妈的日常聊天,也了解并疏解着养护妈妈在照顾萱萱的过程中产生的身心压力。

萱萱在做康复训练

绘笔传情,见证彩虹绽放

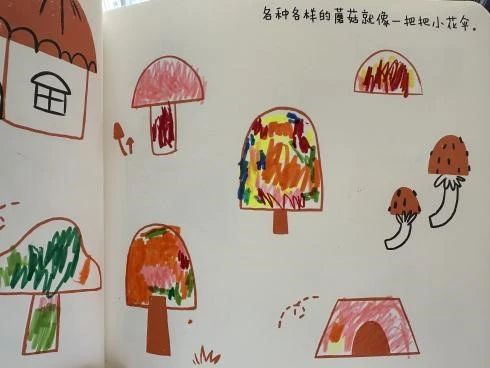

在与萱萱接触初期,我送给了萱萱一个涂色绘本,让她用不同的颜色记录自己住院治疗时的情绪,也方便我透过绘画感知萱萱的变化。出院前,萱萱拿着涂满了鲜艳色彩的绘本向我展示——就像一条条彩虹在绘本上绽放开来。

萱萱晃着绘本兴奋地告诉我:“姐姐,我很开心能出院啦,我也感觉到我的腿越来越好了!”

萱萱填色的绘画书

这个案例让我深刻认识到,面向即将手术患儿的手术焦虑干预固然重要,但也需要关注术后患儿可能未被及时化解的手术焦虑,而这些焦虑往往与患儿的性格特质、自我认知、受伤或患病可能形成的创伤体验以及住院治疗体验相关。同时,患儿可能因为年龄和认知有限,通常无法准确表达自己的感受。而作为医务社工,可以将艺术治疗的具象表达与情绪管理的专业方法相结合,帮助患儿感知情绪、表达情绪、重建情绪。就像萱萱画中的彩虹,只有当每一缕色彩都被看见,才能拼凑出最绚烂的图景。未来,我将继续探索以患儿为中心的个性化干预模式,让每个孩子在治疗路上都能感受到被理解、被接纳的温暖力量。